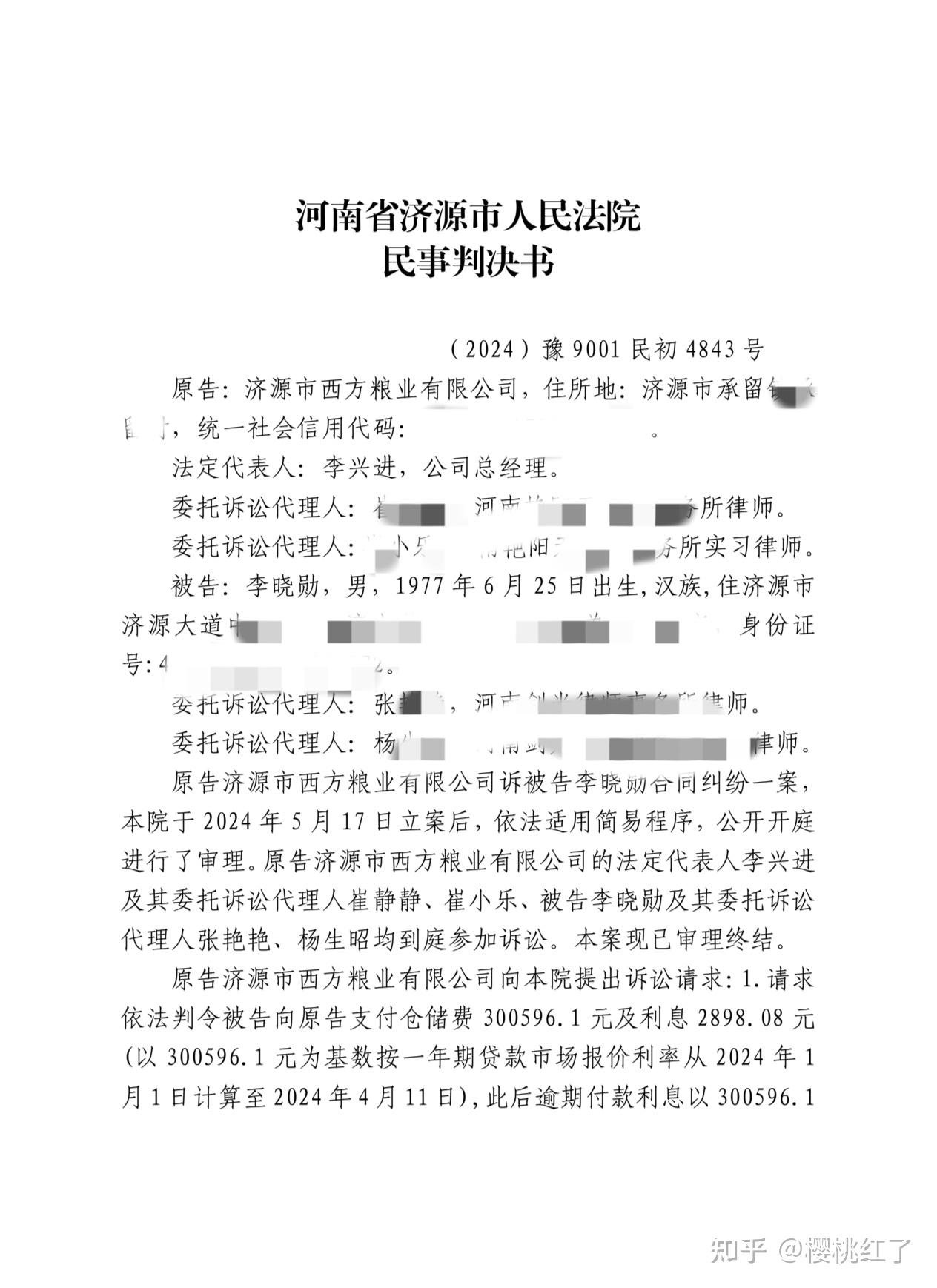

近日,河南省济源市居民李先生反映,其与当地济源市粮业公司及济源市西方粮业有限公司因《小麦代储合同》引发的纠纷持续发酵。事件涉及40余万元亏损的责任归属、百万利息的合法性认定等核心问题,历经多级司法机关审理及行政部门介入,因各方对事实性质的认定存在差异,引发社会关注。

合同签订与履行:委托收购还是借贷关系?

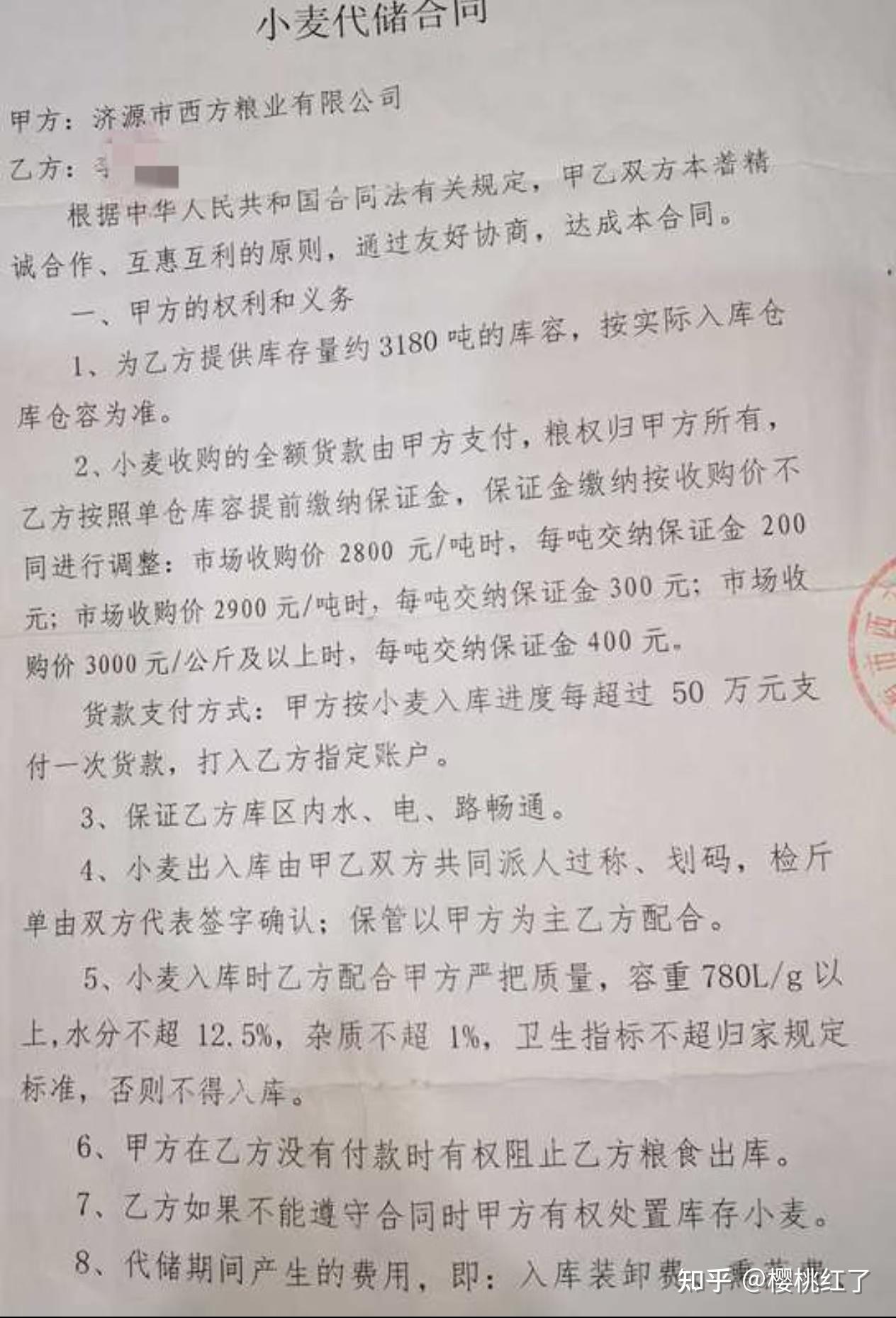

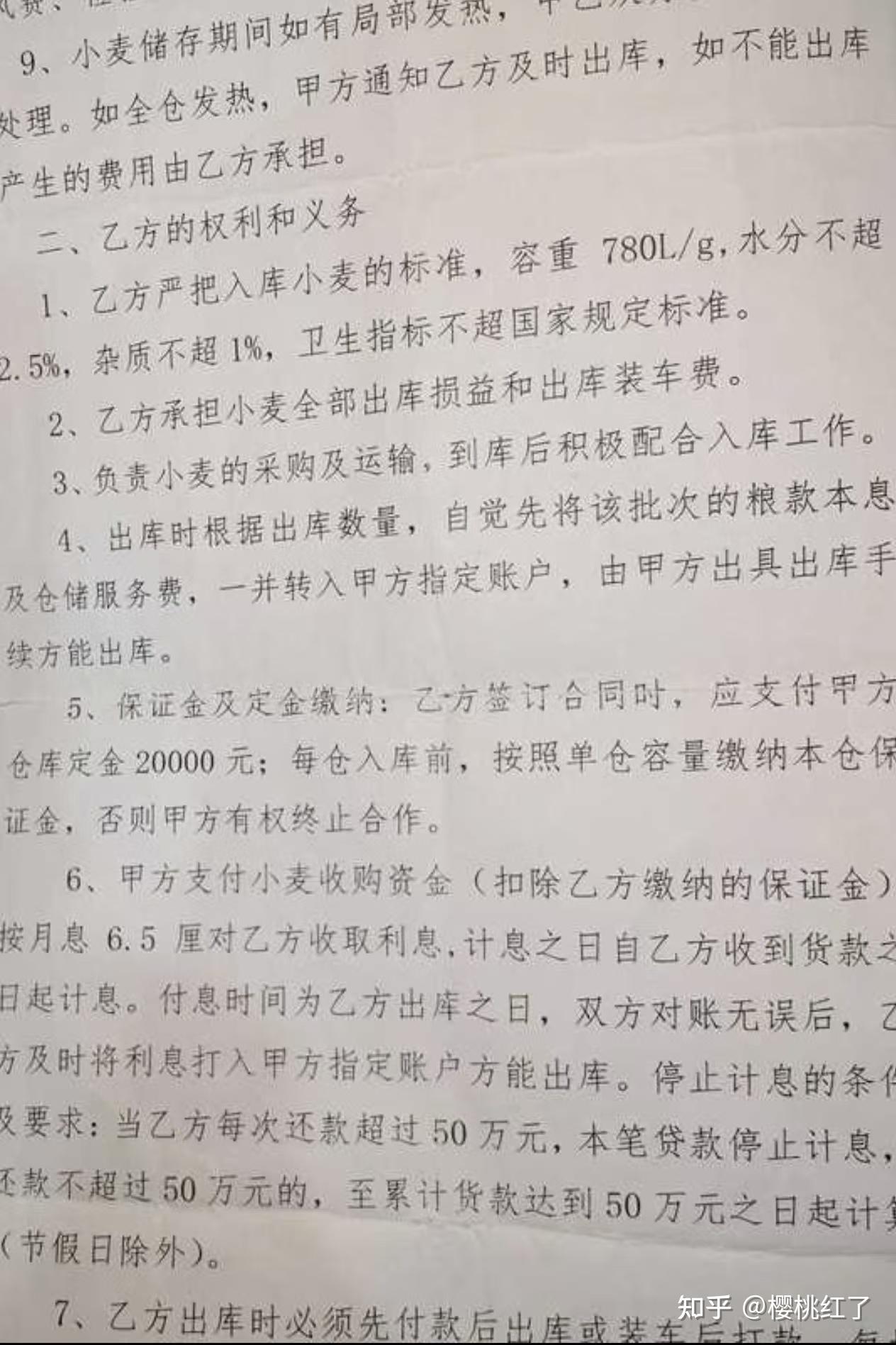

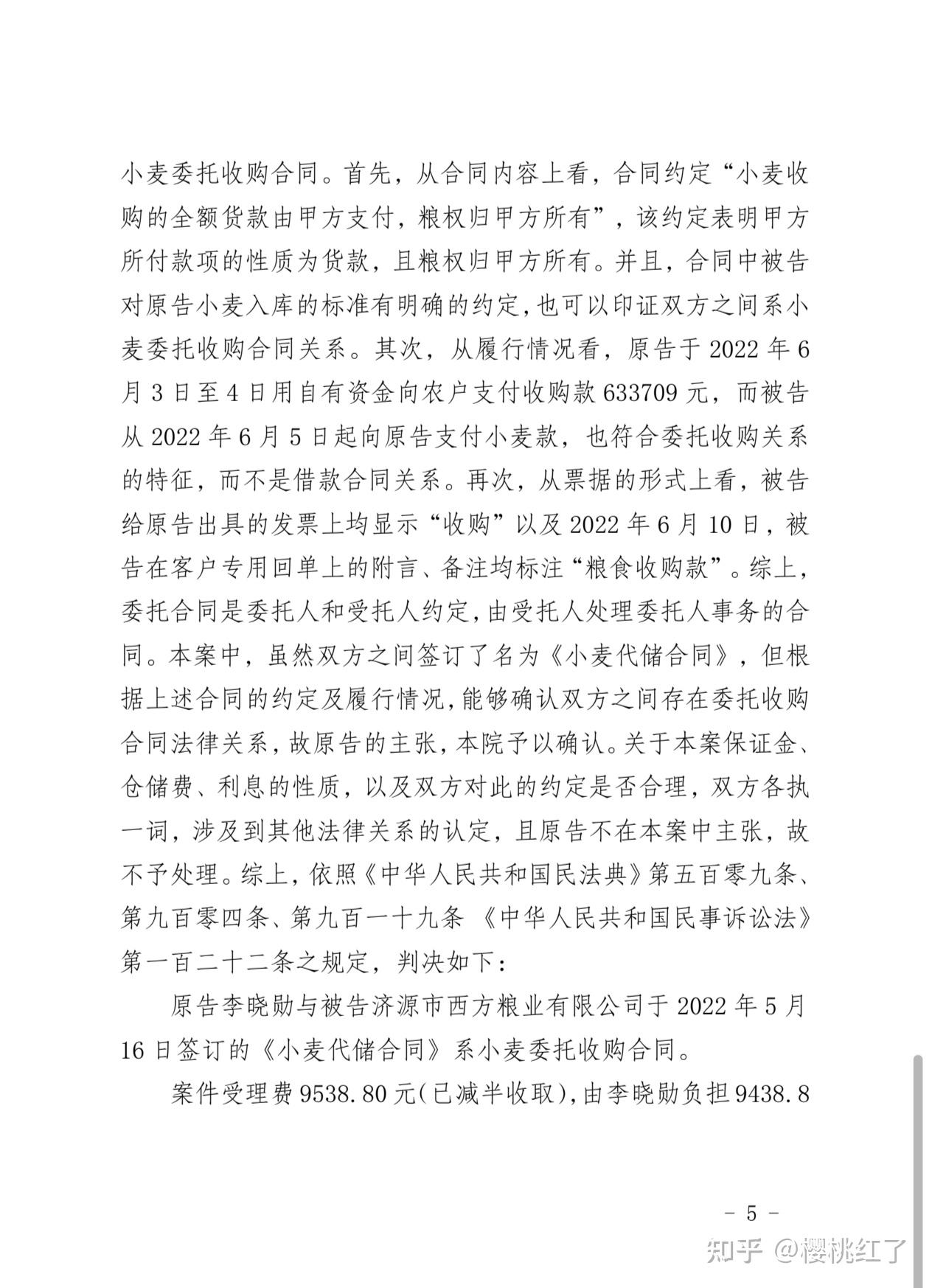

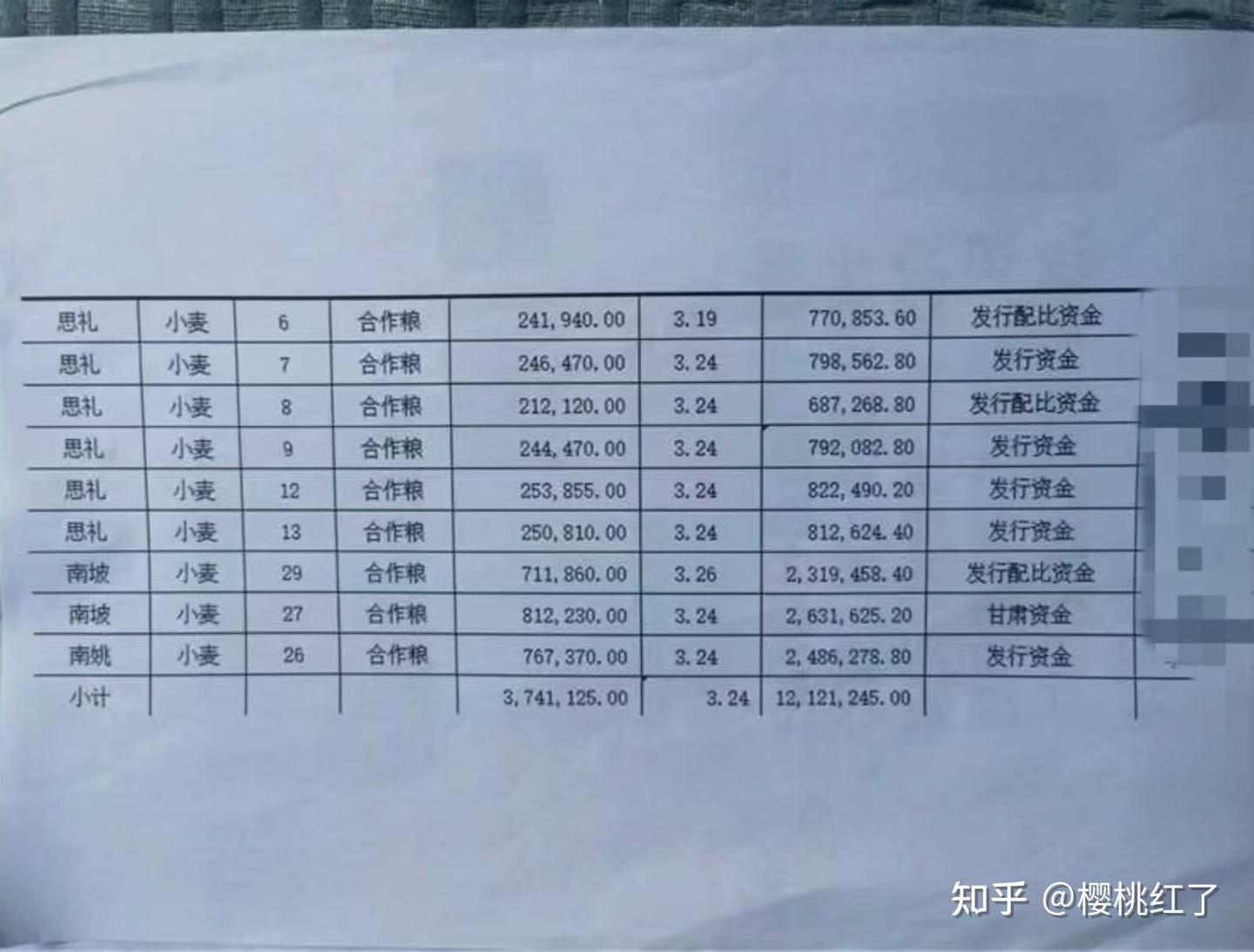

据了解,2022年5月16日,李先生与济源市西方粮业有限公司(下称“西方粮业”)签订《小麦代储合同》。合同约定,西方粮业提供库容,李先生按其指定标准、进度及付款要求收购小麦,收购款由西方粮业支付,粮权归该公司所有;李先生作为乙方,需定期缴纳保证金和仓储费。合同履行期间,2022年6月3日至7月10日,李先生向农户收购小麦支出12045129元;同期,西方粮业及其母公司济源市粮业公司共向其支付12121245元。小麦入库后,李先生于2022年6月5日至7月18日缴纳保证金1496400元,当年12月28日缴纳仓储保管费90000元。从合同性质来看,合同明确“收购款由西方粮业支付、粮权归其所有”,且对方指定入库标准,结合履行细节(如先由其垫资收购,西方粮业后续付款,相关票据标注“粮食收购款”),应属委托收购关系。

《小麦代储合同》

纠纷焦点:亏损责任与高额利息合法性

2023年4月17日,西方粮业以李先生未及时缴纳保证金为由发送解除合同通知书,双方合作终止。李先生称,合同解除后,西方粮业未按约定及时处置小麦,拖延半年后才低价售卖,导致错过高价期,还多支付两次检测费,产生40余万元亏损。但西方粮业将亏损归咎于李先生,要求其承担逾期处置期间的保证金、仓储费及高额利息。

司法与行政处理分歧:同一事实出现不同定性

此前的司法程序中,济源市人民法院一审、二审均认定粮权归西方粮业,属委托关系。西方粮业不服上诉并申请再审,河南省高级人民法院认为,《小麦代储合同》既包含出借资金、支付利息的内容,也涉及仓储服务、支付仓储费的约定,体现多种法律关系融合,不宜简单认定为委托收购合同,但可根据约定及事实认定关系性质。

2024年8月,西方粮业再次将李先生诉至济源市人民法院,主张检验费、仓储费及高额利息。一审、二审均支持其诉求,认定百万利息有效。对此,李先生提出质疑,认为此举可能违反国务院国资委相关规定,甚至触碰《刑法》第175条高利转贷罪。

令人费解的是,对方在法庭上的态度出现转变,一审时判李先生161万的金额不够,还要再给对方10.3万,二审时支持一审,但在审判期间,对方曾提出放弃这103000元,并原意再支付35万元了结此事,李先生没有认可。

李先生向当地经侦部门报案后,涉事的西方粮业方面称,其支付的款项为货款而非借款。值得注意的是,作为一家国有企业,西方粮业在法庭与经侦支队分别作出了内容前后矛盾的笔录。 对于李先生的报案,经侦支队以“属民事纠纷,不予受理”为由决定不予立案,并建议李先生向检察院申请立案监督。李先生称,从申请到现在已经过去了20天左右,检察院立案之后答应三个月之内给其答复。

值得关注的是,多级部门对事件性质的认定呈现“撕裂”状态:省高院提及借贷关系,却未考量合法性;公安认定为货款,与其主张的高额利息存在矛盾。公法两个部门,对同一件事情做出两种不同的认定和回复,难以自圆其说的背后,是否存在对国企的“特殊关照”?李先生也几次向济源市市委书记和市长邮寄信函,均是石沉大海!事后李先生了解到,济源市粮业公司多年来从农业发展银行套取贷款,以各类合同作为掩饰,对外出借资金,加息牟利,充当影子银行身份,获利巨大,严重扰乱金融秩序,损害国家和人民的利益。面对如此强大的势力和复杂的局面,李先生深感孤立无援。

事件进展:省高院再审审核中,当事人盼彻查

目前,此事正处于河南省高级人民法院再审审核阶段。作为地方治理的“主心骨”,济源市委、市政府有责任也有义务正视这起纠纷中暴露的问题:是部门履职存在偏差,还是背后存在更深层的利益纠葛?是时候打破“各说各话”的僵局,以公开透明的调查回应公众关切,彻查涉事企业是否存在违法违规行为,纠正处理过程中的不合理、不公正之处。

截至发稿,针对此事的进一步调查仍在进行中。

来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1942269150115377333

(责任编辑:威展小王)